研究紹介

* 概要

人工的に作られた物質や自然界に存在する物質の多くは電子の振る舞いがその物性に大きく影響しています。 近未来の社会に多大な貢献を果たすであろう化合物半導体を電子や光子のレベルまでミクロ化・量子化すると、 このことによって各種材料の高機能デバイス化への障害となる諸問題について徐々に見えてきます。

実際に各種の半導体を主とした結晶を作製し、その微細構造、低次元構造、量子構造を形成することによって各種新材料における 電子や光子の振る舞いを制御することを検討しています。 そして、新型素子への応用についての検討をおこなっています。

さまざまな「材料」における電子や光子の振る舞いを理解して制御することを現在の研究課題としています。

小林研究室は現在、修士4名、学士12名で毎日研究活動を行っております。 電子・光子材料学研究室として、半導体の研究をしています。

小林研究室では、電気や光を加えることで、物質がどのように変化し、またどのように活用することができるのかを研究しています。 研究は理論より実験中心です。小林研究室では現在、MBE班、近接昇華班、CZTS班の3班で研究活動をしています。

* MBE班

MBE(Molecular Beam Epitaxy)班では MBE装置(分子線エピタキシー装置)を用いて半導体の作製をしています。 MBE装置を使い、人体間通信デバイスやテラヘルツ波受光素子の応用に向けた半導体薄膜の作製を行っています。

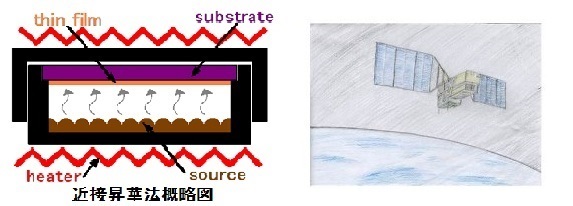

* 近接昇華班

カルコパイライト系化合物太陽電池は、太陽電池に適した特性を持っているために注目されています。 近接昇華班では、近接昇華法という方法でカルコパイライト系化合物の薄膜を作製し 太陽電池への応用を行っています。

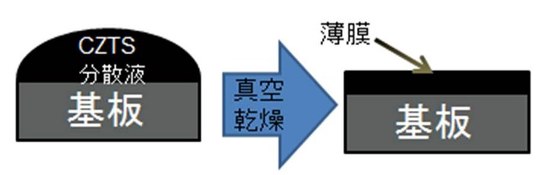

* CZTS班

CZTS班は地球上に豊富に存在する材料とされるCu2ZnSnS4(CZTS)を用いて太陽電池の作製を行っています。 ナノ粒子を使った塗布法を用いることで表面平坦性を上げることができ、さらに膜厚の制御が容易にできます。